중도장애인의 사회복귀는 지역에서 완성된다

관리자

0

512

2025.09.09 11:40

중도장애인의 사회복귀는 지역에서 완성된다

[기고] 이찬우 대전중도장애인사회복귀지원센터장

재활이라는 용어가 너무 좁게 이기적으로 해석되고 있다. 당연히 의료기관에서의 재활은 의료분야에 집중되어 있고 우리나라의 의료재활은 단연 최고의 수준이다. 수술하고 치료하는 과정에는 불만이 없다. 다만 중도에 특히 척수장애처럼 중증의 장애를 가지게 된 경우, 병원을 나와 지역사회에서 살아가야 하는 현실적인 생활 기술을 알려주는 것은 많이 부족한 것은 사실이다. 의료기관도 열심히 나름 재활을 하는데 중도장애인 당사자의 만족도는 높지가 않다.

만족도가 낮은 가장 큰 원인은 병원에서 지역사회로 연착륙시키는 전환재활(Transitional Rehabilitation)이 활성화가 안 되어 있는 것이다. 의료재활과 함께 심리재활, 사회재활, 교육재활, 직업재활, 운전재활 등 다양한 재활영역이 필요하고 적절하게 연결되고 균형을 잡아야 한다. 지역사회로 가는 첫 단추인 전환재활이 너무 중요하지만 제도화는 물론 체계화가 안 되어 안타깝다.

전환재활 분야는 의료의 영역이 아니라고 하면 할 말은 없다. 혹자는 복지의 영역이라고 단정하는 분들도 있다. 그러나 해외의 사례나 최근 재활의료기관에서 지역사회복귀의 중요성을 강조하는 것으로 봐서는 매우 중요한 영역임에는 틀림없다.

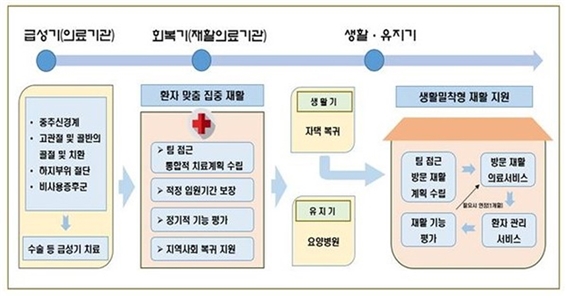

중도장애인인 척수장애인의 예를 들어보자. 오랜 병원생활, 이곳 저곳 병원을 드나들어야 하는 재활난민, 준비없는 퇴원, 지역사회로 나가지 못하고 병원에 머물고자 하는 사회적 입원 등의 문제를 안고 있다. 다만 이 문제는 척수장애인 만의 문제는 아니다. 뇌병변 장애인 등 중도장애인들의 공통의 문제이기도 하다. 이런 문제를 해결하기 위해 재활의료기관이 전국에 53개가 운영되고 있고 3기 사업을 위해 확장을 준비하고 있다.

만족도가 낮은 가장 큰 원인은 병원에서 지역사회로 연착륙시키는 전환재활(Transitional Rehabilitation)이 활성화가 안 되어 있는 것이다. 의료재활과 함께 심리재활, 사회재활, 교육재활, 직업재활, 운전재활 등 다양한 재활영역이 필요하고 적절하게 연결되고 균형을 잡아야 한다. 지역사회로 가는 첫 단추인 전환재활이 너무 중요하지만 제도화는 물론 체계화가 안 되어 안타깝다.

전환재활 분야는 의료의 영역이 아니라고 하면 할 말은 없다. 혹자는 복지의 영역이라고 단정하는 분들도 있다. 그러나 해외의 사례나 최근 재활의료기관에서 지역사회복귀의 중요성을 강조하는 것으로 봐서는 매우 중요한 영역임에는 틀림없다.

중도장애인인 척수장애인의 예를 들어보자. 오랜 병원생활, 이곳 저곳 병원을 드나들어야 하는 재활난민, 준비없는 퇴원, 지역사회로 나가지 못하고 병원에 머물고자 하는 사회적 입원 등의 문제를 안고 있다. 다만 이 문제는 척수장애인 만의 문제는 아니다. 뇌병변 장애인 등 중도장애인들의 공통의 문제이기도 하다. 이런 문제를 해결하기 위해 재활의료기관이 전국에 53개가 운영되고 있고 3기 사업을 위해 확장을 준비하고 있다.

재활의료기관 수가 3단계 시범사업 자료집 내용 중 재활의료기관 서비스 모형. ©이찬우

다양한 환자군 중에는 간단한 서비스를 통해 지역사회연계가 가능하지만 척수장애인 같이 복잡한 문제가 산재하고 있는 중증의 장애인들에게는 분명 간단한 일은 아니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 지역사회의 전문 자원과 연계하고 협력을 해야 한다. 현재 재활의료기관의 인력과 시설로는 해결이 안 되기 때문이다.

맞춤형 전환재활이 필요하다. 재활의료기관의 환자군은 대표적으로 근골격계, 뇌손상, 척수손상 등의 환자들이 집중적인 치료를 받고 지역사회로 나가는(퇴원)하는 시스템이다. 지역사회복귀도 당연히 맞춤형이 필요하다.

스웨덴의 예를 들면 척수손상의 경우에도 호흡기가 있어야 하는 등 최중증의 환자나 고령에 장애를 입은 경우, 그리고 집중적인 재활치료가 필요한 경우에 각각 다른 의료기관으로 전원이 되어 전문 재활을 받는다. 대부분은 지역에 있는 재활센터에서 맞춤형의 재활훈련을 받고도 지역사회로 나가면 당분간(8주) 재활센터로 출퇴근을 하며 지역사회에 적응을 시키며 체계적으로 지역사회로 내보낸다. 이런 체계적인 연착륙의 과정이 있어야 중증의 장애인들도 지역사회의 시민으로 자리를 잡는 것이다.

지역사회에서 민간의 영역도 준비가 완벽한 것은 아니지만 해결책을 위해 고군분투를 하고 있다. 현재 척수장애인의 사회복귀를 지원하기 위한 민간영역의 기관은 서울척수장애인협회의 중도장애인 체험홈(일상홈), 부산 나눔으로 행복한 재단의 전환홈, 대전중도장애인사회복귀지원센터가 있고 굿잡센터는 뇌병변장애인을 특화로 하는 기관을 준비 중이다.

대전중도장애인사회복귀지원센터는 사회복귀홈 5가구와 맞춤형

프로그램으로 중도장애인의 사회복귀를 지원하고 있다. ©이찬우

바라기는 재활의료기관에서 치료 중인 척수환자는 지역에 있는 민간영역의 사회복귀전문기관과 연계하는 전달체계를 갖춘다면 각자의 영역에서 전문성을 가지고 효율적인 사회복귀를 위한 전환재활이 될 것이다.

내년부터 본 사업이 진행될 통합돌봄서비스에도 병원에서 지역으로 나갈 때 지역에 적응시키기 위한 시스템을 구축하는 것으로 알고 있다. 과연 지역사회에 전문적인 인프라가 있는지? 없다면 어떻게 양성을 하고 지원을 할 것인지에 대한 계획이 있는지 궁금하다. 장애인의 지역사회적응은 말로만 되는 것은 아니다. 촘촘한 지원체계와 전문 인력, 예산지원이 필수이다.

장애인의 지역사회복귀는 재활의료기관이 종착역이 아니라 지역사회가 종착역이 되어야 한다.

-장애인 곁을 든든하게 지켜주는 대안언론 에이블뉴스(ablenews.co.kr)-

-에이블뉴스 기사 제보 및 보도자료 발송 ablenews@ablenews.co.kr-

출처 : 에이블뉴스(https://www.ablenews.co.kr)